家に残る古文書や古い書類は、家系調査の重要な手がかりとなります。

しかし、これらを効果的に活用するためには、一度しっかりと整理しておくことが欠かせません。

今回は、家に眠る古い文書を整理し、家系図作成や先祖調査に役立てる方法を紹介します。

墓石のかたちが語る家の歴史──古い墓から家系をたどる方法

世界中にはさまざまな埋葬のかたちがありますが、日本でも古くから「土に葬る」という方法が主流でした。

古墳時代には、石室に棺を納め、その上に土を盛った「塚(つか)」が作られました。これが、現在も残る古墳の原型です。

実は、墓の形や素材には、それぞれの時代の価値観や信仰が表れており、家系をたどるうえでも重要な手がかりになります。

今回は、「墓石から読み解く家の歴史」についてご紹介します。

「位牌(いはい)」を見落とすな──家系調査におけるもう一つの重要資料

家系調査やご先祖のルーツを探る際、まず思い浮かべるのは過去帳ですが、実はもうひとつ重要な資料があります。

それが「位牌(いはい)」です。

今回は、この位牌が家系調査においてどのような意味を持つのか、どのように活用すべきかをご紹介します。

菩提寺のルーツも大切! 「寺の歴史」も調べよう

家系図づくりや先祖調査を行う中で、忘れがちだけれど重要なのが、自分の家とゆかりのある「寺院(菩提寺)」の歴史や背景を知ることです。

今回は、家系調査における寺院の位置づけと、どんなポイントを調べておくとよいかをご紹介します。

300年前までたどれたら立派!──「過去帳」の活用法

家系図を作成する際、どこまで遡ることができるのか、、、

これは多くの方が最初に抱く疑問です。

実際のところ、過去帳を活用すれば、300年前=10代ほど前の先祖までたどることができる可能性があります。

今回は、家系調査における「過去帳」の重要性と、調査の現実的な範囲についてお話しします。

「過去帳」からたどるご先祖の記録──古文書よりも身近な家系調査の第一歩

家系を深くたどるうえで欠かせない資料のひとつが「過去帳(かこちょう)」です。

特に高祖父以前の世代、さらにそれ以前の先祖を探るとなると、公的な記録では限界があり、寺院や家に残る過去帳の力を借りる必要が出てきます。

今回は、過去帳の由来や役割、活用の注意点についてわかりやすく解説します。

同姓・同郷は親戚? 同党の考えかた

家系図を作る際、「本家」や「分家」だけでなく、さらに広い関係性、、、

つまり「同等」と呼ばれるような親類関係まで視野に入れることで、より深いルーツの理解につながります。

今回は、同姓同郷の家と自分の家系がどう関係しているのかを考えるうえでのポイントをまとめます。

「何世孫」や「何代目」ってどう数える?

家系図を作成していると、「◯世孫」や「◯代目」など、祖先や子孫を数える表現に出会うことがあります。

しかし、これらの数え方にはいくつかの決まりや例外があり、正しく理解していないと混乱する原因になります。

今回は、家系図作成時に気をつけたい「世数」と「代数」の違いや、呼び名のポイントについて解説します。

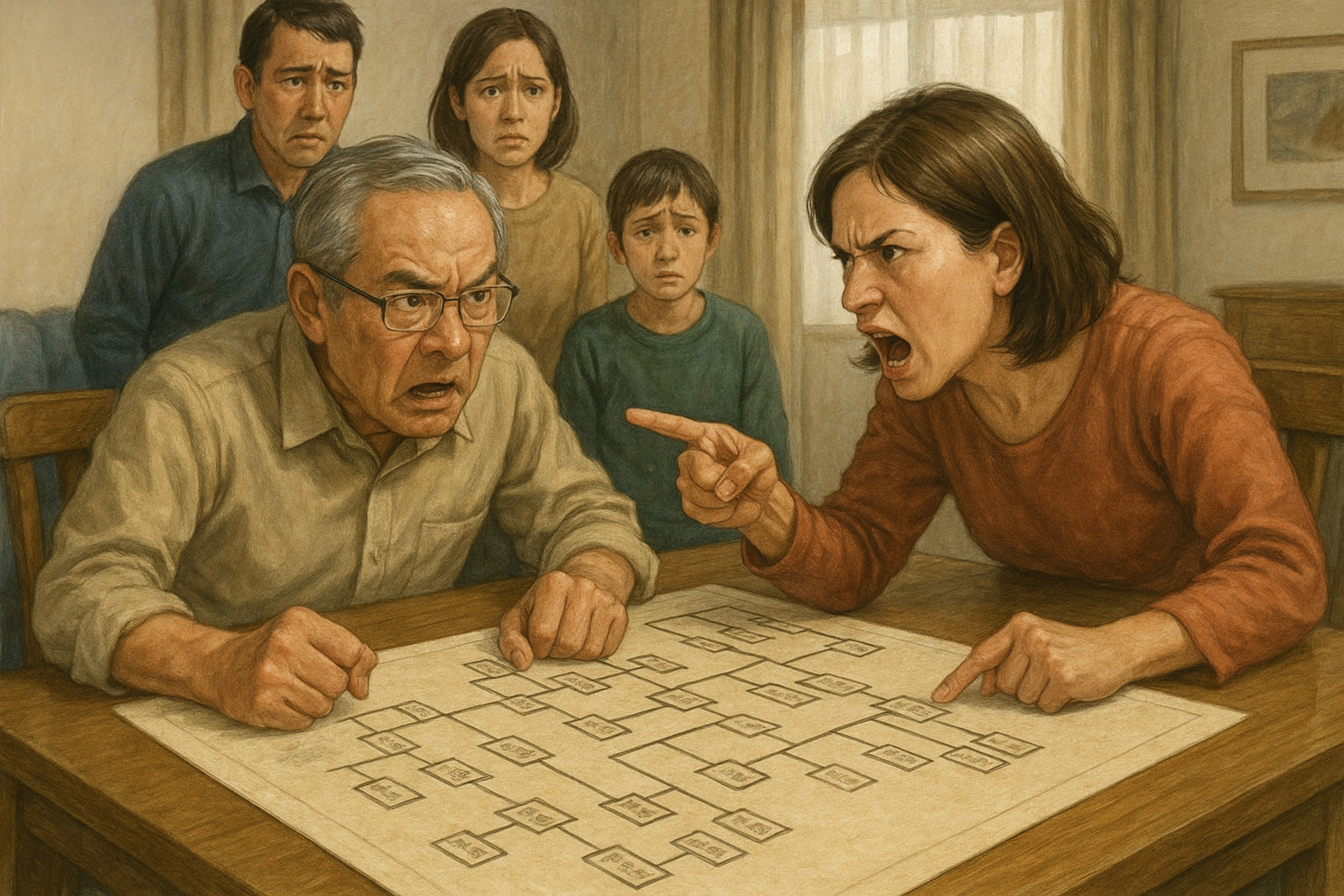

「本家争い」はもうやめにしませんか?──家系図作成の心構え

家系図を作成しようとする際、よく耳にするのが「本家・分家」問題です。

特に年配の方の中には、「系図を調べられると家の立場が奪われるのではないか」といった不安から、古文書や資料の閲覧を拒んだり、大切な器物の存在を隠したりするケースがあります。

しかし、こうした考え方は、実のところ中世的な封建意識の名残であり、現代の私たちにとっては不必要な「争いの種」となりかねません。

むしろ家系図の作成において大切なのは、「本家・分家」ではなく、「同じ血筋を引く仲間として協力する姿勢」なのです。

家系調査を始める前に知っておきたい5つの心得

家系やルーツを調べることは、歴史を学ぶうえで非常に興味深い営みです。

ご先祖様の足跡をたどり、自分という存在がどのようにつながってきたのかを知ることは、大きな意義を持っています。

しかしその一方で、家系調査には「気をつけるべきポイント」も多くあります。

今回は、家系調査を始める際に心に留めておきたい5つの心得をご紹介します。