日本の戸籍制度は時代とともに何度も改正されてきました。

その中でも、大正4年(1915年)の改正によって作られた「大正4年式戸籍」は、

昭和23年(1948年)に新たな戸籍法が施行されるまで、長きにわたり使われてきた制度です。

この記事では、大正4年式戸籍の特徴や改正内容をわかりやすくご紹介します。

🗂 大正4年式戸籍の背景と使用期間

大正4年の戸籍法改正により、「大正4年式戸籍」が編製されました。

この戸籍は、昭和23年の戦後戸籍法が施行されるまでの約33年間使用され、

家系図作成や戸籍調査を行う際にも重要な資料となっています。

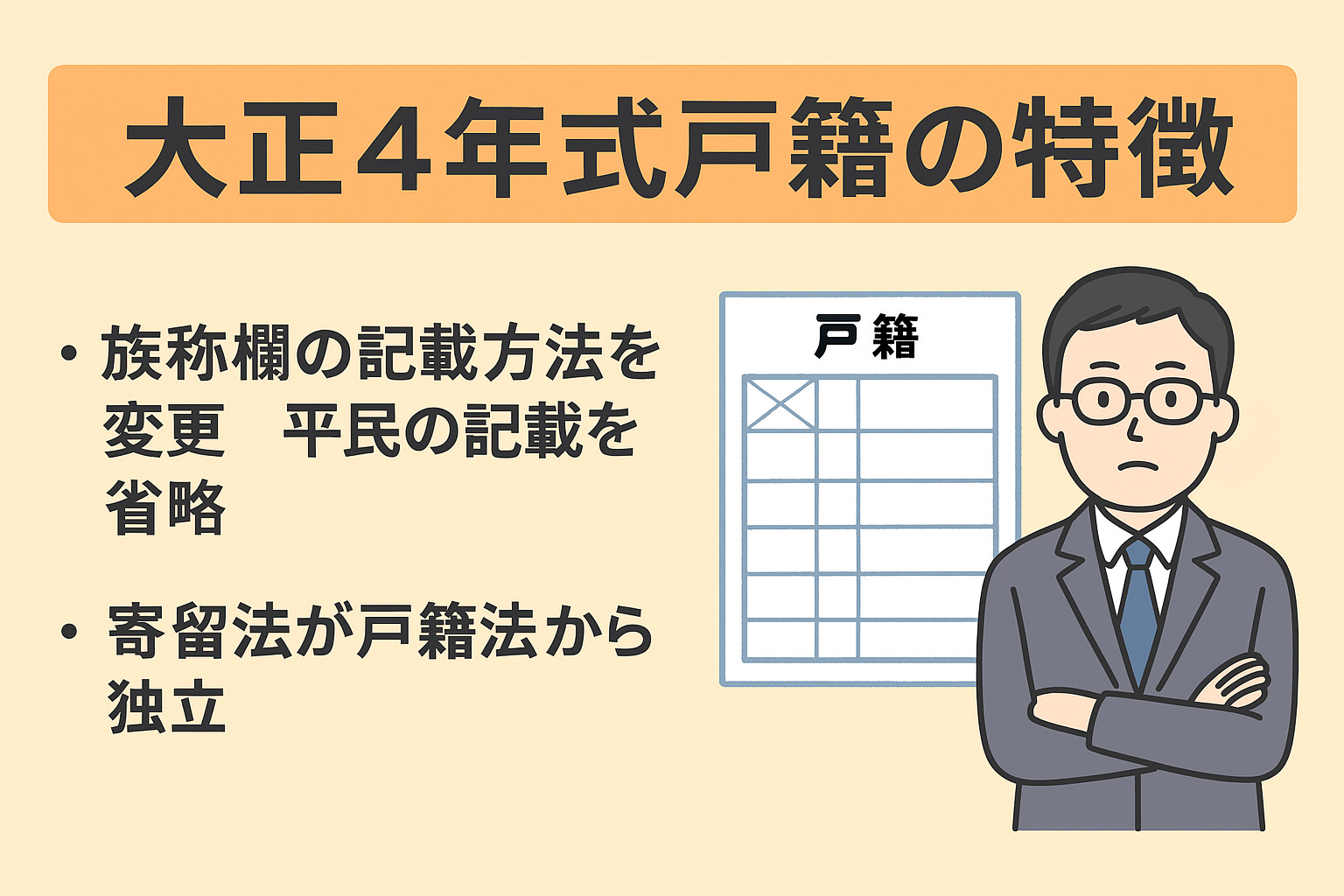

📌 主な改正ポイント

① 族称の記載方法が変更

それまでの戸籍には、「華族・士族・平民」といった**族称(身分階級)**が必ず記載されていました。

しかし大正4年式戸籍からは、華族と士族のみ記載し、平民の記載は省略されるようになります。

これは、身分制度の名残を徐々に廃止していく流れの一環といえるでしょう。

さらに、昭和18年(1943年)には族称の記載自体が完全に廃止され、現在では、過去の戸籍に族称が記載されている場合、交付時に「塗抹処理(マスキング)」して隠すことがルールとなっています。

② 「寄留法」が戸籍法から独立

大正3年(1914年)には、「寄留法(きりゅうほう)」が戸籍法から独立し、**単独の法律(単行法)**として運用されるようになりました。

寄留とは、本籍地を移さずに別の場所に住むことを指し、これを記録することで、戸籍と現住所のズレを補完する制度でした。

※現在では廃止されています。

🔄 明治31年式戸籍との併用と改製

明治31年式戸籍は、大正4年式戸籍が施行された後もしばらく並行して使用されていました。

その後、**昭和23年(1948年)の新戸籍法(戦後戸籍法)**の施行をきっかけに、

明治31年式および大正4年式戸籍は段階的に書き換えが行われ、

約10年の移行期間を経て、昭和23年式戸籍へと改製されていきました。

📝 まとめ

・大正4年式戸籍は、昭和23年まで使用された重要な戸籍制度

・華族・士族・平民の「族称」記載の廃止が進められた

・寄留法が戸籍法から独立し、単行法として運用された

・明治31年式戸籍との併用期間を経て、昭和23年式戸籍へと改製

投稿者プロフィール

-

5代目製本業経営者。体を動かす事が趣味でジムに週5回通ってます。

詳しいプロフィールはこちら

最新の投稿

- 2025.10.16最近の5代目「氏(うじ)」と「姓(かばね)」の起源と変遷

- 2025.10.07最近の5代目鎖国と宗門改め――江戸時代の社会統制と国際関係

- 2025.09.26最近の5代目宗教と人口記録 ― 日本・イタリア・スウェーデンの比較から見えること

- 2025.09.25最近の5代目宗門改め帳 ― 日本独自の人口記録とその背景