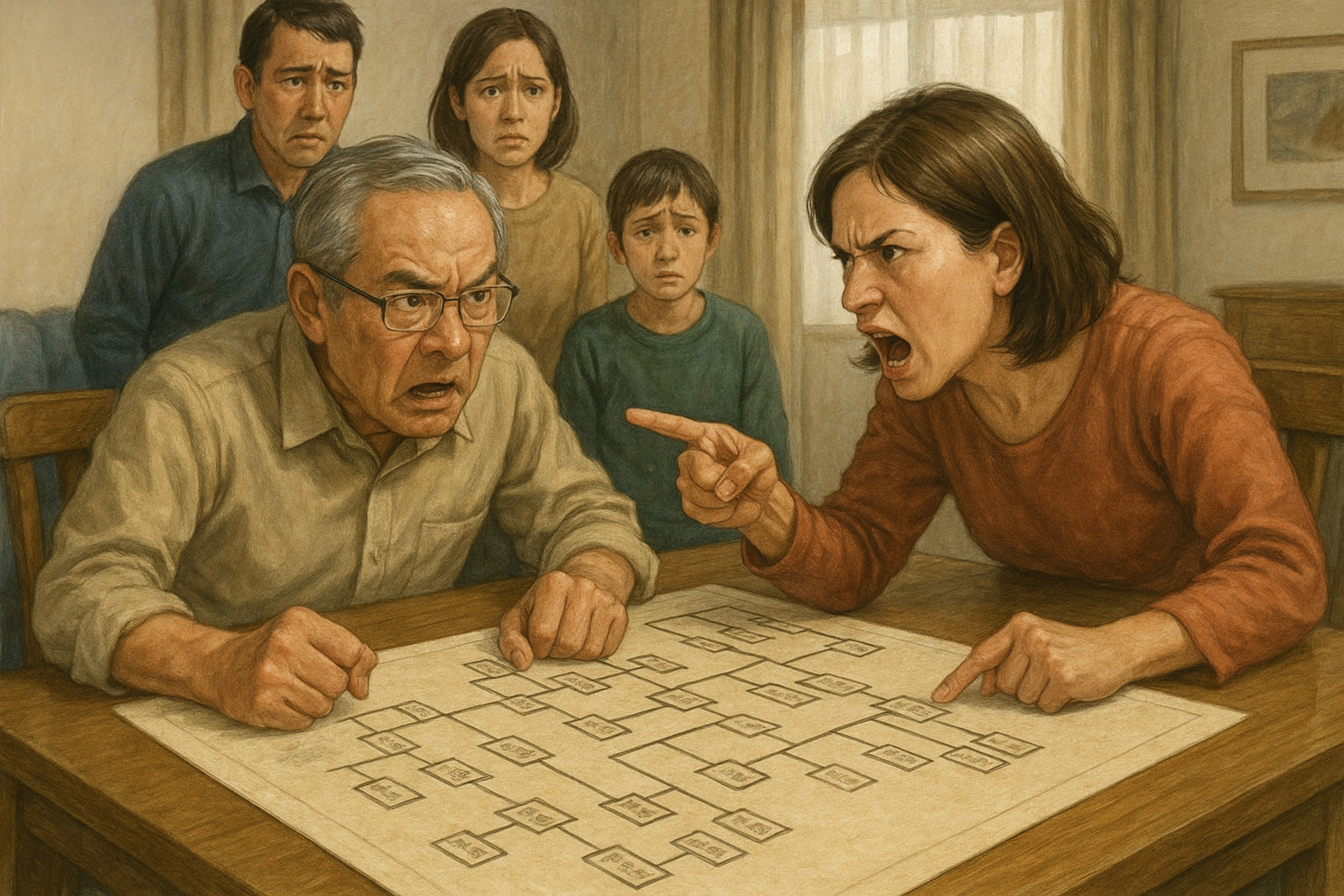

家系図を作成しようとする際、よく耳にするのが「本家・分家」問題です。

特に年配の方の中には、「系図を調べられると家の立場が奪われるのではないか」といった不安から、古文書や資料の閲覧を拒んだり、大切な器物の存在を隠したりするケースがあります。

しかし、こうした考え方は、実のところ中世的な封建意識の名残であり、現代の私たちにとっては不必要な「争いの種」となりかねません。

むしろ家系図の作成において大切なのは、「本家・分家」ではなく、「同じ血筋を引く仲間として協力する姿勢」なのです。

●もともと「本家」は国家的な意味を持っていた

本来、「本家」とは私的な呼称ではなく、官職や公的な地位によって定められる、国家的な概念でした。

たとえば、藤原氏においては「南家」が本家とされていましたが、後に「北家」が政治的に栄えたことで、その立場が逆転しました。

平家にしても、清盛が家の地位を高めたのは彼個人の功績によるものです。

つまり、血筋だけでなく、時代ごとの政治的影響力や官職が「本家」を形成してきたのです。

徳川家康が将軍に任じられたことで「徳川家が源氏の本家」という扱いになったのも、まさにそうした国家的評価の延長線上にあります。家系の格や本家の地位は、固定されたものではなく、時代とともに変化してきたのです。

今の時代に求められる姿勢とは

現代は、すでに平等な市民社会。武家社会のような「家格」による上下関係に意味を持たせる時代ではありません。

ですから、家系図を作る上で「本家・文家」といった区別にこだわる必要はまったくないのです。

むしろ、同じルーツをもつ者同士が、資料や思い出を持ち寄りながら、互いに尊重し合って家系をたどることこそ、現代における家系図作成のあり方といえるでしょう。

親族間で情報を共有し、助け合い、古き良き記録を未来へつなぐ。そうした営みが、ご先祖への真の敬意であり、子孫への最大の贈り物ではないでしょうか。

「誰が本家か」ではなく、「どのようにつながっているか」を明らかにする。

それが、現代に生きる私たちの家系図づくりの基本姿勢です。

家系調査をきっかけに、世代や立場を超えた温かな関係が生まれる、、、

そんな未来を願って、今日も一歩ずつ、家族のルーツをたどってみませんか?

投稿者プロフィール

-

5代目製本業経営者。体を動かす事が趣味でジムに週5回通ってます。

詳しいプロフィールはこちら

最新の投稿

- 2025.10.16最近の5代目「氏(うじ)」と「姓(かばね)」の起源と変遷

- 2025.10.07最近の5代目鎖国と宗門改め――江戸時代の社会統制と国際関係

- 2025.09.26最近の5代目宗教と人口記録 ― 日本・イタリア・スウェーデンの比較から見えること

- 2025.09.25最近の5代目宗門改め帳 ― 日本独自の人口記録とその背景